当院は、組合員の出資金で運営されています。ご利用いただく方には皆様に医療生協へのご加入をお願いしております。

1口1,000円からご加入いただけます。

超音波検査[Ultrasonography:US]

婦人科系造影検査

超音波検査とは

皮膚との密着をよくする為にゼリーを塗り、超音波をあて、内部からの反射波(エコー)を画像にして、人体のあらゆる断面の画像を得る検査です。正確には反射波=エコーですが、超音波検査をエコー検査と呼ぶ方が多いようです。 装置によって様々な画像処理機能があり、病変の細かな情報を得ることが可能です。また、病変をより詳しく検査するために、造影剤を静脈から注入することもあります。

当院では、生理検査室にて、検査科・放射線科で超音波検査を行っています。

超音波診断装置

腹部用のプローブ

腹部領域の超音波検査

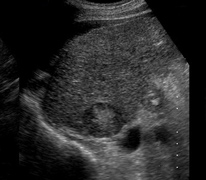

主に肝臓を中心として、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓を観察します。その他、必要に応じてリンパ節や消化管、膀胱や前立腺、大動脈等を観察します。特に肝臓は右上腹部を占める大きな臓器なのでみぞおち付近から右の肋骨に沿って観察し、右の側腹部にある肋骨の間からもくまなく観察します。機械をあてる断面によって異なる断面が得られます。

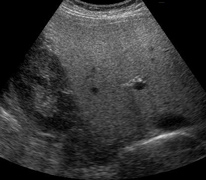

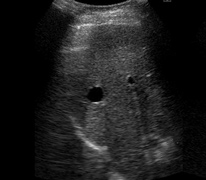

肋間走査での画像

肋間走査

腹部超音波検査でわかること

主に形態的変化を見る他に、びまん性変化や腫瘤性病変の有無、石灰化の有無などを調べます。

脂肪肝

肝臓と腎臓の色の差を見ます

肝嚢胞

肝細胞癌

利点・欠点(CTやMRIと比較して)

利点

- リアルタイムに観察できる

- X線を使用しないので被ばくがない

- 装置がコンパクトなのでベッドサイドに移動して検査を行える

欠点

- 脂肪や骨・消化管ガスの影響を受けやすい

- 術者のスキルに依存されやすく、再現性が低い

造影超音波検査について

造影超音波検査とは、通常の超音波検査や他の検査(CTやMRIなど)で肝臓に腫瘤性病変が見つかった場合に行う精密検査です。CTやMRIで使用している造影剤と異なる超音波専用の造影剤を用います。CTやMRIと比較して、利点は、リアルタイムに造影効果を観察できる事と、腎機能の良し悪しにかかわらず行え、 副作用が少なく、繰り返し行える事です。

欠点は、通常の腹部USと同様にガスや脂肪の影響がある事と、USの死角(肋骨の裏等)に腫瘍がある時は描出困難な事です。

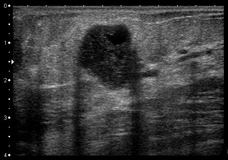

乳腺領域の超音波検査

左右の乳房及びリンパ節をくまなく観察します。乳腺には分解能が高い高周波数のプローブを用います。

乳腺用のプローブ

乳腺超音波検査の様子

乳腺超音波検査でわかること

腫瘤性病変(しこり)の有無や腫瘤を作ってはいないが、左右差のある異常影(非腫瘤像)の描出、リンパ節の腫大の有無などを観察します。腫瘤が存在した場合は、血流評価(カラードップラー)や硬さの評価(エラストグラフィー)などの質的評価も行います。石灰化に関してはマンモグラフィーの方が描出が優れていますが、USでもある程度観察できます。また、針生検(CNB)やマンモトーム(MMT)を超音波ガイド下にて行っています。

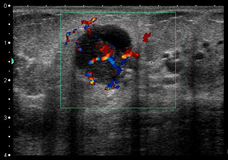

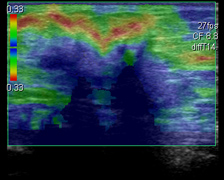

カラードップラー検査

血流に色をつけて描出する機能です。病変が血流が豊富なものなのか、乏しいものなのかの性質が分かります。

通常の乳癌画像

エラストグラフィーを使用した乳癌画像

血流が豊富なタイプの乳癌(充実腺管癌)である事が予測できます。

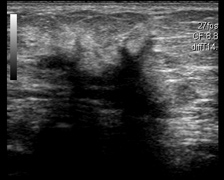

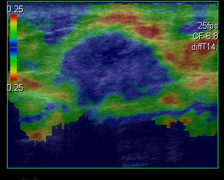

エラストグラフィーとは

腫瘤部分と周囲組織に対する圧迫による歪みの差を画像上の色で表現したもので硬い部分は青色に、柔らかい部分は周囲組織と同等色(緑~赤)に描出されます。

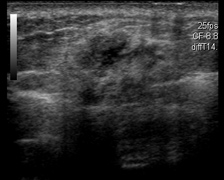

通常の乳癌画像

エラストグラフィーを使用した乳癌画像

左図よりも広い範囲が硬い病変部である事が分かります。

通常の乳癌画像

エラストグラフィーを使用した乳癌画像

左図よりも病変の範囲が明瞭に描出されています。

検査内容の詳細・乳がん健診の詳細等は、乳腺科医療チームのページをご参照ください。

- ホーム

- 超音波検査