血管造影検査[Angiography:Angio]

血管造影検査とは

血管造影検査では血管に細いカテーテルを挿入し、目的の血管まで進めます。造影剤を使用して血管の状態や腫瘍の染まり方などを連続的に撮影することで、動脈・静脈の病変やがんなどの診断・治療をおこないます。

当院では主に心臓、腹部の検査を行っています。

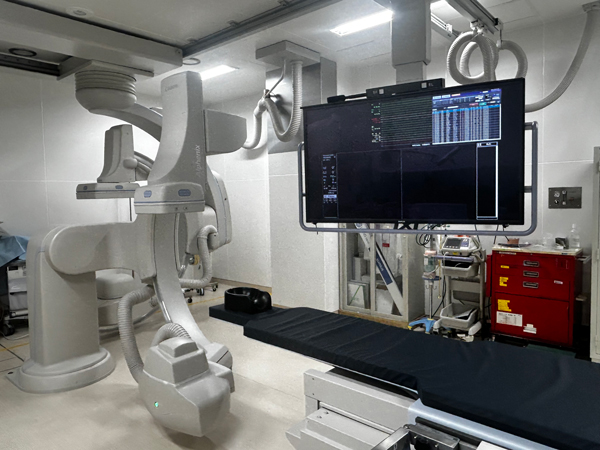

心臓カテーテル検査(CAG)

カテーテルを心臓の血管(冠動脈)まで進め、造影剤を注入しながら連続的にX線撮影を行い、冠動脈の狭窄や閉塞を診断します。また、全身へ血液を送る左心室の動きを診ることで心臓の機能の検査も行います。

経皮的冠動脈形成術(PCI)

心筋梗塞や狭心症は、心臓を栄養する冠動脈が動脈硬化などによって狭くなったり、詰まってしまう疾患で、これにより心臓に血液が送られない状態が続くと心不全をきたします。心臓カテーテル治療では、カテーテルを冠動脈の狭窄部分まで進めバルーン(風船)やステント(金属製の筒)によって拡げ、血流を改善させる治療法です。

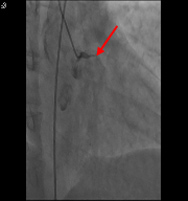

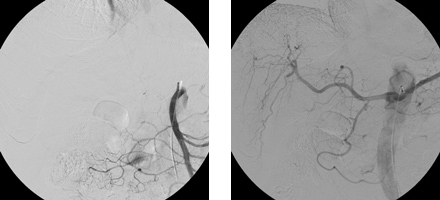

治療前

心臓に栄養を送る冠動脈の写真になります。(→)の部分が狭窄箇所です。

治療後

血管を拡張させ、ステントを留置することで、再び血液が流れ出します。

腹部血管造影検査

腹部血管造影検査では、カテーテルを腹部の各血管まで進め、造影剤注入前後でX線撮影を行い、これらの画像の引き算(DSA)により、目的血管のみを描出する検査です。血流豊富な腫瘍(肝細胞癌)を栄養する血管の同定や外傷による出血血管などがわかります。

肝動脈塞栓療法(TAE)

血流豊富な腫瘍に対し、腫瘍(肝細胞癌)を栄養する血流を遮断し、腫瘍の増大を抑える治療法です。非常に細いカテーテルを腫瘍血管まで進め、油性造影剤と抗がん剤、塞栓物質を混和したものを注入することにより選択的に肝細胞癌を壊死に導きます。

その他の血管造影検査

上記のPCIやTAEのほか、透析シャントに対する血管拡張術や下肢(脚)の動脈の狭窄部位にステントを留置するPTA(経皮的動脈形成術)、胃静脈瘤の治療であるB―RTO(バルーン下逆行性径静脈的塞栓術)など多岐にわたり検査・治療を行っています。

- ホーム

- 血管造影検査